|

|

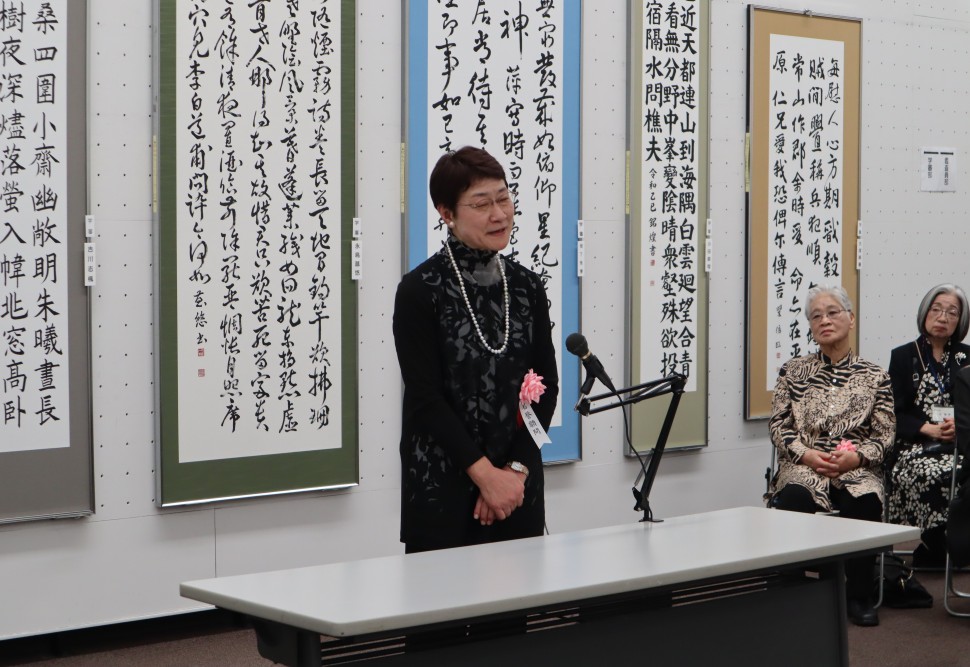

2025年12月4日(木)〜 11日(木)「第60回書心展」〈於:東京都美術館〉 「第60回書心展」が上野公園内の「東京都美術館」で、12月4日(木)から11日(木)まで開催されました。同時開催の「第59回書心学生展」と合わせて8日間の来場者は4000人を超えました。今年は第60回の記念展で、歴代会長先生の作品とプロフィールが展示されました。書心展の総出品数は262点、昨年より新設された「一般半切部」が好評で、出品数が年々増加しています。会場には漢字・かなのいろいろな書体の作品が展示され、来場者が立ち止まってじっくり眺める姿が多く見られました。また第52回展から将来の書道界を担う若い世代を発掘・育成する目的で、16歳から23歳までの「U(アンダー)23の部」が設けられて今年で9年目、若い世代の作品も充実しています。 授賞式が12月7日(日)、美術館会場にて行われました。会場で授賞式を行うのは本年が初めてでしたが、作品に囲まれての授賞式もまた明るい雰囲気で良かったです。始めに澤田紫鈴専務理事より詳しい審査報告がありました。大塚桐霞会長は人間国宝の刀匠、河内(かわち)國平(くにひら)さんのお話をされました。「人間国宝となり、84歳になった今でも、自分が打った刀でこれが最高と思ったことは一度もないそうです。鎌倉時代の刀工政宗の作った名刀が目標で、それを見て感じ取り、技術だけではなくそこに込められた気迫を感じ取って自分に落とし込んでいる。これは書道においても同じことではないでしょうか。」とても心に響くお話でした。榎本宏霞名誉顧問からは「皆さんの作品を拝見して、努力は裏切らないと感じました。展覧会は毎月の競書でどれだけ臨書を積み重ねたかということが試される場です。その鍛錬が作品の創作をする際に表れており、将来が楽しみで幸せな気持ちになりました。」とご祝辞をいただきました。 書心賞を受賞された伊沢金樹さんは「田中金川先生の作品の気品ある筆致に触れるたび、仮名の世界に魅了され真摯に学びたいという思いが次第に強くなって参りました。先生がご逝去されてからはどの様に歩んでいけば良いかわからず途方に暮れる日々もありましたが、岸風会の先生方が勉強会を催してくださり、温かく支えてくださいました。」と感謝の気持ちを述べられました。「この度の受賞が書心展第60回の節目にあたり、長きに亘り書の伝統を繋ぎ発展させて来られた諸先生方の歩みに、このような形で関わらせていただけたことを大変光栄に存じます。今後も研鑽を積み一層精進して参る所存です。」と受賞者代表の言葉を述べられました。受賞記念写真も今回は作品の前で、にぎやかに撮影に臨みました。 また、当日夕方からは都美術館レストランミューズにて懇親会が開催されました。大塚桐霞先生の会長挨拶、名誉顧問の石橋柳苑先生の乾杯のご発声の後、歓談しながら色彩豊かなお料理を楽しみました。専務理事の白鳥楓琫先生からご祝辞を賜り、さらに受賞者の方々のお話やご紹介もありました。会員同士の交流もでき、笑顔溢れる楽しい時間を過ごしました。

| ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年12月7日(日)15:00~16:00 第60回書心展ギャラリートーク 12月4日(木)から11日(木)まで東京・上野の「東京都美術館」で開催された「第60回書心展」で12月7日(日)午後、各部門の受賞者によるギャラリートークが展示会場内で開催されました。ギャラリートークは第51回書心展から始まって今回で10回目になり、今年は授賞式の午後に催され沢山の方にご来場いただきました。はじめに会長の大塚桐霞先生にご挨拶を賜り、ギャラリートークがスタートしました。

| ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年12月4日(木)~ 11日(木)「第59回書心学生展」 好天に恵まれた12月4日(火)から11日(月)まで、東京・上野公園内にある「東京都美術館」で「第59回書心学生展」が開催されました。今年の7月には「席書大会」が開催されました。公募の部225作品、席書の部75作品、合わせて300作品が会場の壁面いっぱいに展示されました。会場に一歩足を踏み入れると、子ども達の力強く伸びやかな作品に圧倒されました。小さい方の微笑ましい作品もありました。日比谷で開催したイベントも好評だったため、12月6日(土)ワークショップ「オリジナルクリアファイルをつくろう!」を今年も会場で開催しました。参加した子ども達は思い思いの文字や絵をクリアファイルに書き、家族連れで楽しんでいました。12月7日(日)午前中から美術館展示会場にて授賞式が行われました。はじめに澤田紫鈴専務理事から審査報告がありました。大塚桐霞会長は「皆さんの作品を拝見すると、心を込めて一画一画書いたことがひしひしと伝わってきます。書道は字を上手に書くことだけのお勉強ではありません。集中し心を込めて書き、表現すること、これは大切な人間の成長につながります。」と話されました。嶋田蕙窗名誉会長は今回受賞できたことの「四つのおかげ」についてお話されました。「一つ目は暑い中頑張って書いた自分のおかげ、二つ目は丁寧に指導してくださった先生のおかげ、三つめはそれを支えてくださった家族のおかげ、四つ目は一緒にお稽古しているお友達のおかげです。お友達がいたから頑張れたということに感謝しましょう。」とご祝辞を頂戴しました。賞状賞品授与では皆緊張していましたが、閉式後には緊張もほぐれ、学生展の受賞作品の前に移動し、ご指導の先生と揃って満面の笑みで記念撮影に臨みました。会期を通して「花の字をみつけよう!」というイベントを行いました。このイベントは審査員の先生の作品から「花」の字を探すイベントです。家族で楽しんでいただき、学生の作品だけでなく大人の作品を見る良いきっかけになっています。子ども達が長く書を続けて、いずれは書心展に出品する時が来ることを願います。

| ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

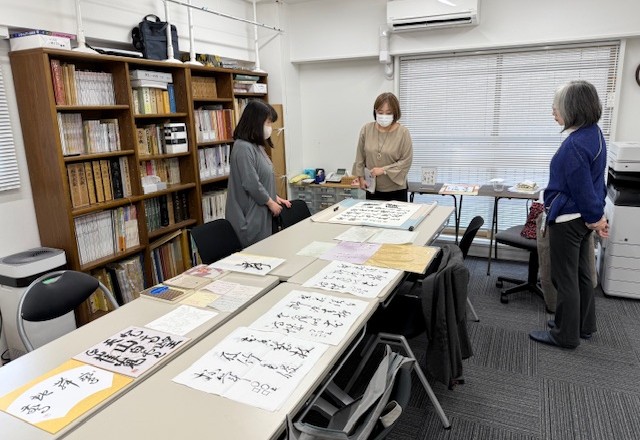

2025年11月16日(日)13:30〜15:30 研究会「小作品の作り方」

木々の葉が色づく季節となりました。「小作品の作り方」の研究会が本部で開かれました。書研展作品の相談会を兼ねた研究会で、吉田銘霞副会長が沢山の作品を準備してくださり、テーブルと壁にぎっしり並べられました。様々の大きさの縦・横・色紙大の漢字作品や、かなのちらしや臨書作品などバラエティーに富んだ作品で、先生が創作を楽しんで書いていらっしゃる様子が窺えました。また、お父様の第六代会長、原霞峯先生の作品もお持ちくださり、皆で昔の話をしながら作品を鑑賞しました。今回は審査員の先生のみの参加でしたが、作品をお持ちになった方は、一つの課題をいろいろな大きさ、縦・横、行数を変えたりして、どの形がいちばんしっくりくるかなど相談されて、意見を出し合いました。書道界や落款印の話など、色々な情報交換もできました。書研展はお部屋に飾れるような作品を楽しんで書くことが大切です。創作意欲がかき立てられる研究会となりました。年末・年始を経て1月10日(土)には下見会が行われる予定です。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

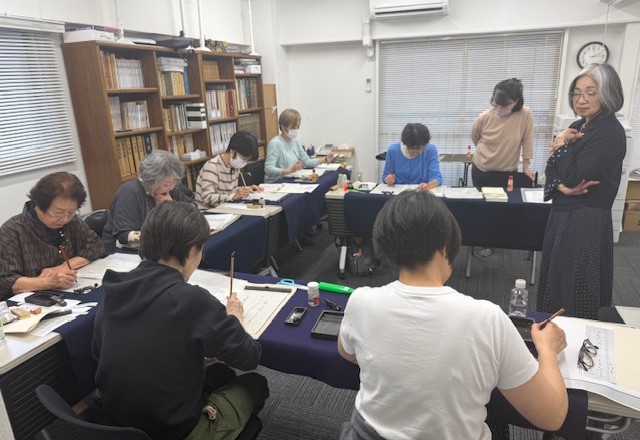

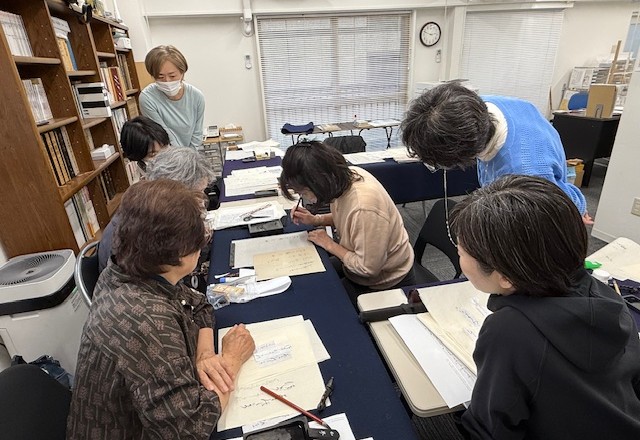

2025年10月19日(日)13:30〜15:30 研究会「かな半紙作品創作の基本」

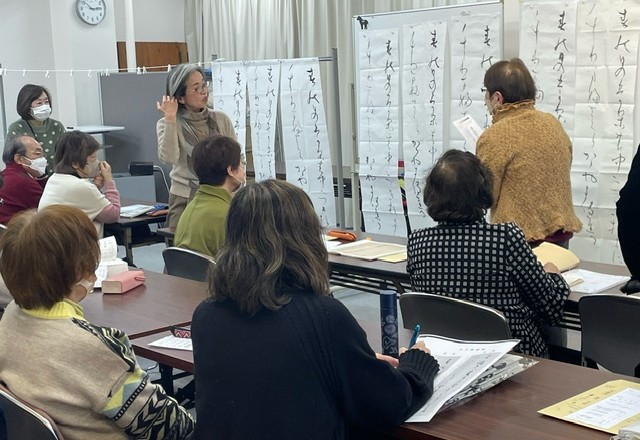

木々が色づく季節になりました。かな半紙作品の作り方を学ぶ研究会が本部で行われ、7名の会員が参加しました。白鳥楓琫専務理事、足立金啓常務理事がご指導くださいました。まず高野切第三種より紀淑人の歌「秋の野に 妻なき鹿の 年をへて なぞわが恋の かひよとぞなく」(古今和歌集1034番)を拡大コピーしたものが配られました。先生方より説明があり、歌を切り取って思い思いの布置で半紙に貼り付けました。歌を長く切り取るよりも、短いフレーズで切り取った方が布置に変化を加えることができて良い様です。行間や字間に気を配りながら半紙に貼り付けていました。先生方は古典作品を基本にして創作することの重要性を強調されていました。高野切の歌を貼り付けたものをもとにしてそれぞれ半紙に歌を書いてみました。その際には字は同じでも良いし変えたいと思った場合は違う字を使っても良いとのこと、1時間以上かけてじっくり実技練習をしました。白鳥先生と足立先生は、ひとりひとり回って丁寧にご指導くださいました。最後に足立先生が実際に揮毫されているところを見学しました。筆運びは非常にゆっくりと書かれていましたが、ゆっくりの中でも緩急をつけられていました。また「かすれ」を出すためには、かなり途中で墨を取りながら書くということ、渇筆部分は特にゆっくり書くと筆から墨が降りてくるようです。筆を思い切って開いて書く部分の揮毫の仕方は見て大変勉強になりました。参加者の皆さんからは「自分の書き方と全く違っていました。とても勉強になりました。」という感想が多く聞かれました。とても和やかで充実した研究会となりました。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

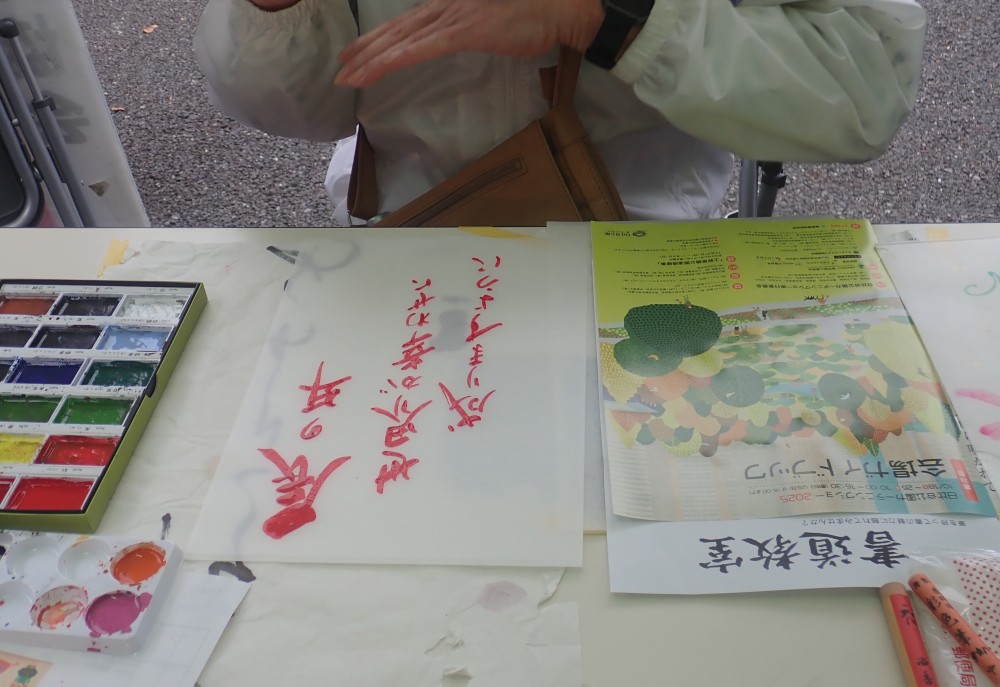

2025年10月19日(日)10:00〜16:00 ワークショップ「オリジナルクリアファイルをつくろう!」

あいにくの小雨となった秋の日曜日、「オリジナルクリアファイルをつくろう!」というワークショップイベントを行いました。日比谷公園で行われたガーデニングショーにライオンズクラブのテントをお借りしての出店は、今回で3回目となります。クリアファイルには和紙加工が施されており、墨で直接書くことができます。今年は東京農業大学の応援団のイベントがすぐ隣で行われていたこともあり、多くの方が立ち寄ってくれ、31名の方が体験されました。外国人の方は好きな文字を選んでスタッフの先生が書いたお手本を見ながら、「もう一回練習してから」「緊張する〜」と言いながら、「レッツトライ」のかけ声のもと、丁寧に文字を書きあげ、色とりどりの顔料を使ってバックに簡単な飾りを書いていました。子どもたちも好きな言葉や、その言葉に合った絵、来年の干支の馬の絵を描いて楽しんでいて、その集中した真剣な表情にスタッフも幸せのお裾分けをいただいた思いがしました。まだ文字が書けない小さいお子さんやはじめて筆を持つようなお子さんも色々な筆と色を使い、楽しそうにクリアファイルに模様を描きお父さんに名前を入れてもらっていました。会話もはずんでスタッフも楽しく過ごし、日本の伝統文化を伝える良い機会になりました。本部書道教室のチラシや12月に行われる書心展・学生展のはがきを配って宣伝も行いました。小学校では皆、筆を持った経験もあるはずです。書道をやりたいと思っていると言う参加者の声もあり、今後もこの様なイベントがきっかけになって、一緒に書道をする仲間を増やすことができると嬉しいです。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

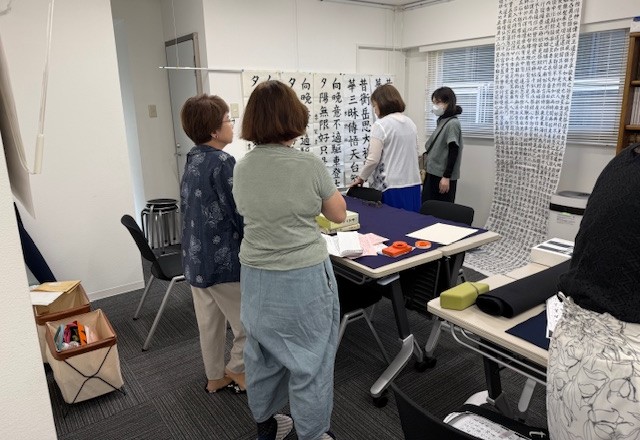

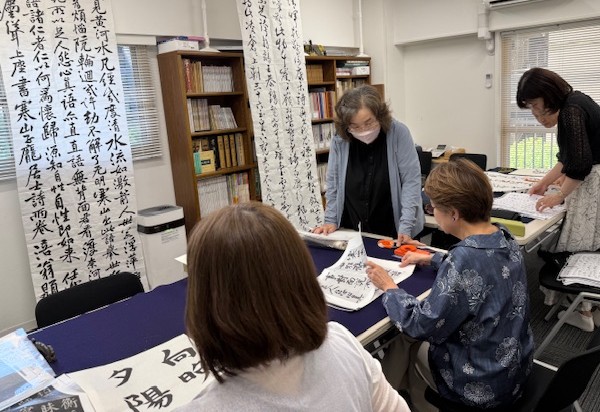

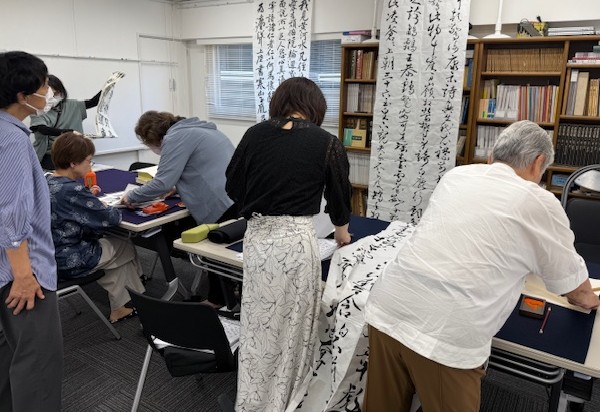

2025年10月4日(土)13:30〜16:00 審査員・鑑査員勉強会

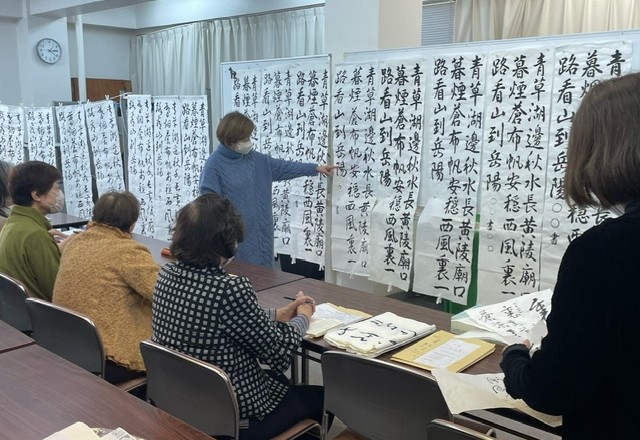

雨が散らつく秋の土曜日の午後、神田の平澤ビルにて審査員・鑑査員勉強会が開催され、総勢24人の参加がありました。今回の勉強会担当は名誉顧問の榎本宏霞先生と常務理事の正法地玉濤先生です。今回は課題は王鐸の行書五律五首巻の一節「此夕聯…何尋」の40字です。まず、横書きで半切に臨書した作品を貼りました。全員の作品が一面にぎっしり並ぶと、さすがに審査員・鑑査員の作品だけあって実に壮観でした。担当の榎本先生、正法地先生より書かれた時代背景や王鐸の人となり等、資料のプリントの要点を読みながら説明があり王鐸の書のスケールの大きさの所以が良く理解できました。臨書で工夫した点、苦労した点や疑問点など一言ずつ参加の先生よりお話していただきました。「余裕があれば、構成は自由で聯落までの大きさの作品に仕立てる」という課題では、聯落縦・横、半切縦に書いた作品が並び、夫々のこだわりなどお話していただきましたが、王鐸の書は墨の継ぎ方を変えれば、巻子形式を条幅形式に変えても上手く嵌まるように感じました。中国法書ガイドの抜粋で最後、「書というのは、やはり品格がいちばん大事だと思います。そういう面から今は明清の書が流行していますけれども、やはりもっと古いものに目をつけて習ってほしいと思います。」という一節には一同とても共感したところでした。王鐸の自由奔放に見える書は遡れば王羲之、王献之を勉強しているという基本があります。皆で一つの課題に取り組むことは、作品制作の上でも良い刺激になり勉強になります。今回色々調べてくださった担当の先生方に感謝し、会場を後にしました。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年10月4日(土)10:30〜13:30 勉強会「楷書条幅作品」

夏の猛暑も落ち着き、秋は落ち着いて勉強ができる季節です。10月4日(土)午前中、神田の平澤ビルに於いて、学生部審査員と一般会員向けの楷書半切条幅作品の創作についての勉強会が開催されました。講師は常務理事の足川直霞先生が担当されました。課題は書の心12月の条幅楷書課題「故歳今宵盡 新年明旦来 愁心隨斗柄 東北望春囘」です。まずは書いて来た作品を貼り、足川先生の作品と比べながら講義を聞きました。楷書作品を創作する際の布置(下敷きの作り方、落款印の位置など)字形とバランス、筆致(書風)の統一(字典で集字した字体をどの様に使うのか)などについてお話しを聞きました。字典の使い方は「大書源」のPDF画像をスクリーンに写しながら説明されました.また顔真卿の作品の時代による筆法の変化についてもお話がありました。最後に講義の内容を踏まえて課題の詩を再度書き、最初のものと比較したところ効果が明らかにわかる程良い作品になっていました。大変充実した勉強会となりました。今後も学審・一般会員向けの勉強会を企画していく予定です。是非ご参加ください。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年8月10日(日)13:30〜15:30 研究会「書心展作品の添削会」

第2回目の「書心展作品の添削会」が本部で行われました。添削指導は名誉顧問 石橋柳苑先生、会長 大塚桐霞先生、副会長 吉田銘霞先生、サポートアシスタントを常務理事 足立金啓先生にお願いしました。今回は最終の添削会となるため多くの方が見え、全紙の二枚継ぎ一曲、二曲、2×8尺サイズなど大型の漢字作品や、かなの力作が次々に並びました。また昨年から新設された「一般半切の部」に出品しようと門下の複数の方の半切作品をお持ちになった支部長先生、また送付で添削希望の支部も多く見られました。どの方も少しでも良い作品を提出しようという意識が感じられ、熱気あふれる添削会となりました。大作が多いため一つの作品を添削するのに時間がかかりましたが、添削担当の先生方は、誤字が無いか一字一字読み合わせをしながら丁寧にご指導され、朱筆でアドバイスを書き入れてくださっていました。来所された方、郵送で作品を送られた方合わせて34名の添削会となりました。作品提出締め切りは9月11日(木)です。提出まであとちょうど1か月、残暑が続く中での作品制作になりますが、健康に気をつけて頑張りましょう。書心展は今年も上野の東京都美術館で12月4日(木)から11日(木)に書心学生展と一緒に開催されます。今回は60回の記念展で歴代会長先生の作品も展示される予定です。会期には多くの素敵な作品が会場に並ぶことでしょう。今から楽しみです。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年8月2日(土)第59回書心学生展席書大会

書心学生展席書大会が8月2日(日)に中央区立産業会館に於いて開催されました。今年は台風の影響が心配されていましたが、朝少し雨が残る程度で済みました。小学一年生から高校生まで76名が参加しました。席書は制限時間内に手本なしで課題を半切用紙(35×135cm)に2枚書き、自分で1枚選んで提出します。初めに大塚桐霞会長より「皆さん教室で、暑い中沢山練習して来ましたね。緊張していますか?緊張をすると集中力が高まりきっと実力が発揮できると思います。頑張ってください。」とお話がありました。司会の米山映樹先生から揮毫についての説明があり、「それでは始めてください!」のかけ声で、子どもたちは一斉に真っ白な用紙に向かいました。低学年の子ども達は、自分の背丈より大きい紙に元気よく紙面いっぱいに大筆を動かしていました。小学校高学年から中学生になると、布置や文字のバランスにも気を配りながら悠々と書き進めていました。高校生は漢字作品は14文字の漢詩文、かな作品は和歌を45分の制限時間を充分に使って落ち着いて書き、落款印を押して作品を仕上げていました。書を長く続けて、是非研究会の将来を担って欲しいです。書き終わり会場を後にする生徒さん達は、猛暑の中頑張って練習をし、本番で作品を書き上げた達成感で、どの顔も笑顔で溢れていました。公募作品も同日締め切られ、出品数は225点、席書と合わせ展示される予定の作品は301点となりました。第59回書心学生展は、12月4日(木)から11日(木)まで上野の「東京都美術館」で一般部の第60回書心展と同時に開催されます。是非会場に足を運んで子どもたちの元気溢れる作品の数々をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年7月13日(日)13:30〜15:30 研究会「書心展作品の添削会」

第1回目の「書心展作品の添削会」が本部で行われました。「書心展」は今年も12月4日(木)から11日(木)まで東京都美術館で開催されます。添削指導は名誉顧問の石橋柳苑先生、会長の大塚桐霞先生、副会長の吉田銘霞先生が担当されました。来所された方、郵送で作品を送られた方合わせて12人の添削会となりました。全紙の二枚継ぎ一曲、二曲、2×8尺サイズなど大型の漢字作品や、かなの力作が次々に並びました。また昨年から新設された「一般半切の部」に出品しようと門下の方の半切作品をお持ちになった支部長先生もいらっしゃいました。早くから作品制作にとりかかった方々で熱気あふれる添削会となりました。添削担当の先生方は、誤字や脱字が無いか一字一字読み合わせをしながら丁寧にご指導され、朱筆でアドバイスを書き入れてくださっていました。「書心展作品の添削会」は、今年はあと1回8月10日(日)です。作品提出締め切りは9月11日(木)です。猛暑期間中の作品制作になりますが、熱中症に気をつけながら頑張って書き込み、更にグレードアップした作品を書心展に出品しましょう! | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

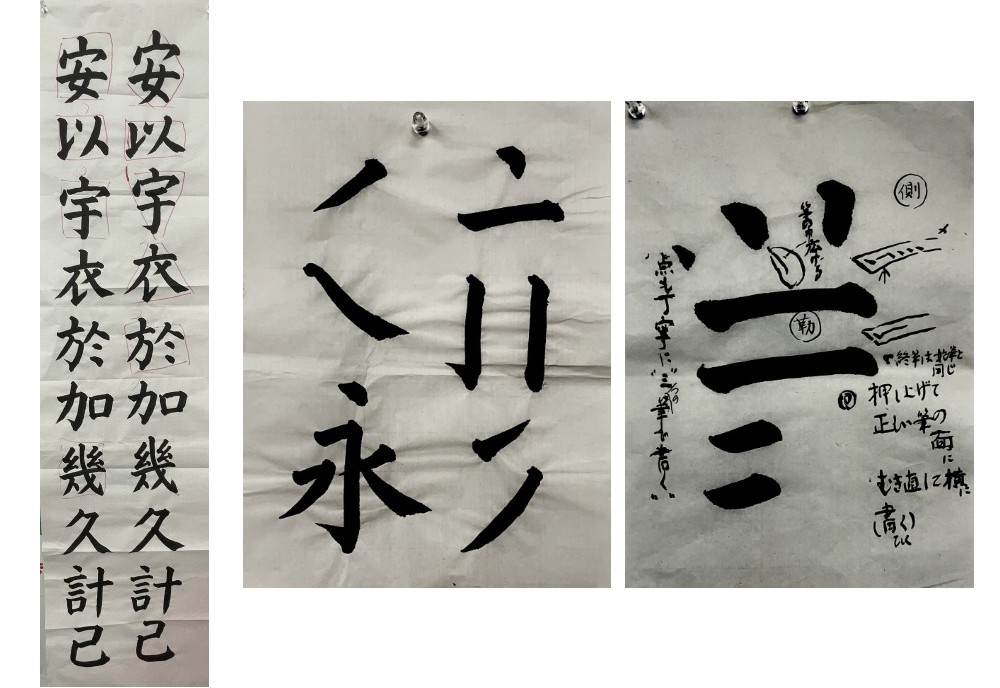

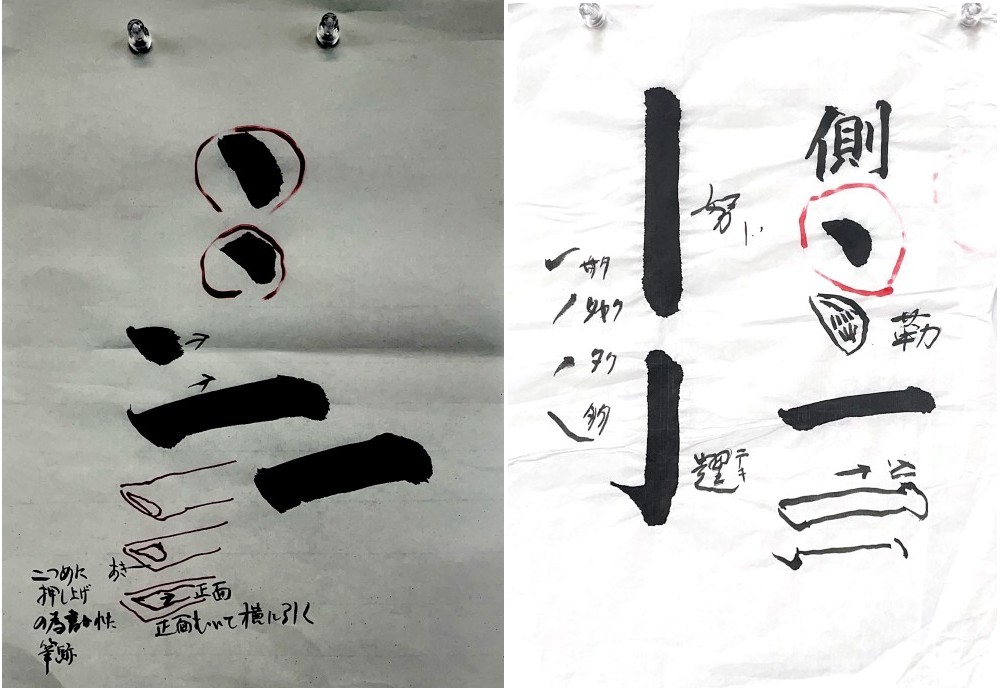

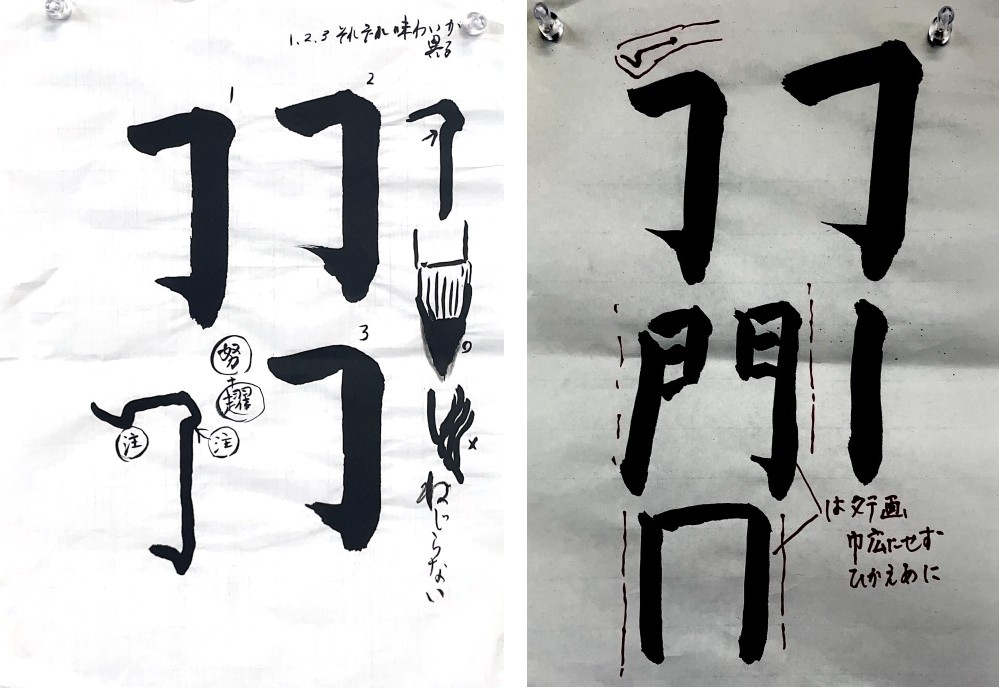

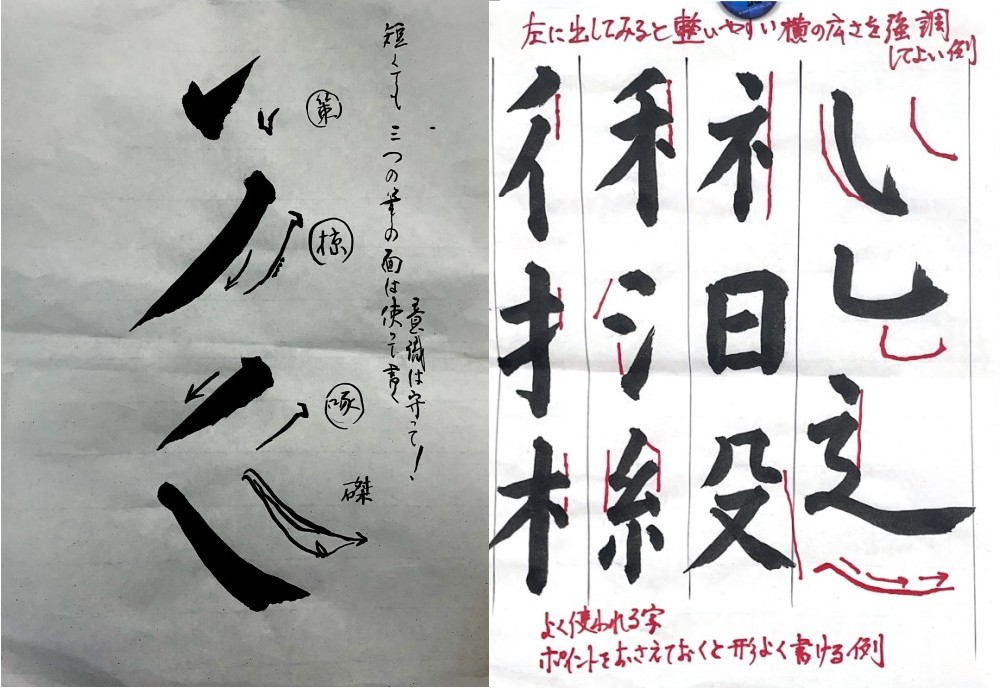

2025年6月21日(土)13:00〜16:00 審査員・鑑査員勉強会

6月21日(土)梅雨の中休み、連日の猛暑の中、審鑑査員勉強会が神田平澤ビルの事務所で開催されました。米山映峯最高顧問の勉強会とあって、総勢30名の審査員・鑑査員が参加しました。今回は楷書の勉強会です。課題として、半切一行10文字で、一行目には何も書かず、二行目にひらがな「あいうえお、かきくけこ」の元になった漢字10文字を楷書で書き、持参しました。はじめに米山先生から永字八方「側・勒・努・趯・策・掠・啄・磔」またバランスの取りづらい部首を上手に収める為のコツについてお話がありました。(写真参照のこと)そして、早速永字八方に沿って、各自運筆の演習をしました。米山先生は「筆は、はなすと落ちるくらいに軽く持ちましょう。運筆する時は筆で紙をなでるのではなく、紙の中に墨を置いてくるという意識を持って書きましょう。」とお話され、会場をまわり参加者の筆を持ってご指導くださいました。たっぷり2時間ほど練習し、最後に持参した条幅半切の一行目に改めて課題の漢字10文字を書き入れました。筆法を意識し、字の形や線の間隔を考慮して書くと文字がきりっと引き締まり、演習の効果を確認しました。米山先生直々にご指導を受けられるという貴重な勉強会となり、後継者の指導で最も大切な楷書の筆致を再確認するよい機会となりました。大変有意義な時間を過ごすことができ、米山先生には是非またこのような機会を設けていただき、ご指導を賜りたいと思います。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年6月1日(日)令和7年度 師範・雅号認定授与式(於:東京ガーデンパレス)

前日の激しい雨が嘘のように晴れ、6月1日(日)、「東京ガーデンパレス」に於いて師範と雅号の認定授与式が執り行われました。当会では年一回、一般部師範・昇段試験が実施されています。令和7年度は漢字部16名、かな部10名が師範位を取得され、13名が初段に合格し雅号を授与されました。師範の部では、大塚桐霞会長より漢字・かな部のお一人ずつに師範認定証が授与されました。雅号の部では雅号と氏名、指導者名もご披露し、許状が授与されました。会長挨拶では今年で創立114年になる会の歴史についてご説明があり、「これからも書道を長く愛し、さらに誇りを持って書の道を歩んでください。」とお話がありました。石橋柳苑名誉顧問のご祝辞では、最近ご覧になった作品の墨の美しさに感動されたとのこと、「皆さんも墨の美しさを再確認して、展覧会のお清書時には是非すった墨をお使いください。」とお話されました。謝辞として師範認定代表者の伊藤玉草さんは、「世界では未曽有の災害や戦争が起きている中、安らかに書道ができることを幸せに思います。師範認定はゴールではなく新たな出発点であると心に刻み、さらに学びを深めて行きたいと思います。」と述べられました。雅号認定代表者の樊桐蓉さんは、西安の碑林博物館でガイドをされていたことがあるそうです。「終業後にお稽古に通うようになり、仕事や家事を忘れ集中して自分の字と向き合うこと、その時々の気持ちを先生やご一緒する皆様と分かち合える時間がとても大切なものになりました。」とお話されました。吉田銘霞副会長より事業説明として令和7年度の行事についてお話があり、「12月に開催される書心展にはここにいらっしゃる方全員出品しましょう!」とお話がありました。 |

||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年4月20日(日)13:30〜15:30 研究会「隷書を書いてみよう」

まだ4月というのに気温がぐんぐん上昇し、汗ばむような暑さの中、今年度最初の研究会が本部で開かれました。今回は書の心誌の古碑法帖(隷書)の参考手本を揮毫されている名誉会長の嶋田蕙窗先生にご講義いただきました。隷書を初めて書く方から毎月隷書課題を書いている方まで13名の会員が参加しました。今回、嶋田先生が「隷書入門」という20ページにわたる入門編の資料を作成され、研究会前半はその資料に沿って「隷書の知識」「用具と用材の選び方」「隷書の学び方」「運筆法」「古典の学び方」、また課題の「史晨碑」についても丁寧に講義くださいました。部屋の壁面を埋め尽くして飾られた先生の作品についての説明も挟みながら後半は、初心者は基本的な運筆から入り、すでに隷書を書いている方は5月号の課題の「史晨前碑」から『作故孝經援神』の六文字を練習しました。「史晨前碑」は剛健な線質と美しい波磔が特徴の「八分隷」です。先生は時には筆を持ちながら一人一人丁寧にご指導くださり、参加者は時間をかけて起筆、転折、終(収)筆などの筆使いや、作品のまとめ方などじっくり取り組みました。最後に嶋田先生は4月号の創作課題「楽者徳之華也」の六文字を作品風に揮毫されました。逆筆でスッと入る起筆、送筆・波磔など遅速を加えながらリズミカルに筆が動き、立体感を感じるような作品、もう1枚はキリリとした鋭い線の全く書風の違う作品を2枚揮毫され、先生は「隷書の楽しさを皆さんに伝えたい」と仰っていらっしゃいました。今日の研究会に参加された方には、隷書の楽しさは充分伝わったのではないでしょうか。拍手で研究会が終了し、壁一面に飾られた先生の作品は、参加者全員が希望の作品をいただけることになりました。今回参加できなかったけれども「隷書入門」の資料をご希望の方は本部までお問い合わせください。(資料代400円) | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年5月15日(火)〜19日(土)「第60回日本書研展」 於:上野の森美術館 若葉が眩しい季節となりました。「上野の森美術館」で「第60回日本書研展」が開催されました。「日本書研展」は当会の漢字及びかな部において師範位以上の一門展として毎年東京・上野公園内の「上野の森美術館」にて開催しています。今年は60回の節目を迎え、臨書展として開催されました。日頃から当会発行の月刊誌「書の心」で学んでいる顔真卿の書をはじめとした碑や法帖の臨書は当会が研究の基礎としているものであり、それが並んだ会場は実に壮観でした。かな部門では主として平安時代以降の古典の臨書など大作も多く、バラエティに富んだ臨書作品合計136点が展示されました。上野は海外からの旅行客も多く、連日晴天に恵まれ、初日から大盛況で合計来場者数は1000名を上回りました。ご家族やお友達、会員のお仲間と共に作品を鑑賞し、会場内は終始なごやかな雰囲気に包まれていました。今後も奥の深い「書の道」を更に追究し、会員一同精進していきたいと思います。

| ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年2月16日(日)13:30〜15:30 研究会「一般部師範昇段昇級試験添削会」

4月に実施される一般部師範昇段昇級試験に向けての添削会が本部で行われました。第一回目の添削会ということで少々出足は遅かったものの、10名程の会員の方が来所されました。支部長先生が何人かお弟子さんを連れて来所された支部もありました。誤字に見える字がある作品もあり、添削担当の役員の先生は一人ずつ時間をかけて作品に朱を入れてご指導くださいました。筆使いなどは直接ご指導を受けられたほうが良く理解できます。3月16日(日)には最終の添削会が行われます。更に書き込んで自信を持って提出できる作品に仕上げましょう。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2025年1月18日(日)13:00〜15:30 研究会「支部長講習会」

4月に実施される師範・昇段昇級試験に向けての支部長対象の講習会が神田の平澤ビルの事務所で開催されました。漢字、かなの師範・昇段・昇級試験課題ごとに支部長先生方が書かれた作品がぎっしり貼られました。漢字作品については大塚桐霞会長、吉田銘霞副会長が、貼られた作品を一枚ずつ丁寧にチェックし改善したほうが良い点を指摘してくださいました。かな部では専務理事の新井秀菊先生と白鳥楓琫先生が誤字に見られやすい字を指摘し、行間の取り方や墨の濃淡についてもご指導くださいました。また、会場にいらした支部長先生たちからも活発に質問もありました。今年の臨書の課題は原帖が薄くなっていてよく見えないところが多く、歌の読みや変体がなをよく理解して書く必要があります。試験課題の手本は受験する生徒が書いたときに誤字にならない様にわかりやすく書くことが重要です。2月、3月の研究会は「試験課題の添削会」です。是非、積極的にご参加ください。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||

|

2024年1月14日(日)10:00〜16:00 研究会「第59回書研展下見会」 冬の寒さが厳しいこの季節、本部に於いて「第59回日本書研展」の下見会が行われました。「日本書研展」は本会の漢字およびかな部において師範位以上の一門展として「上野の森美術館」で毎年開催されています。下見会は担当役員の先生方により作品確認、添削が行われ、ひとりひとり時間をかけて丁寧にご指導くださいました。何種類かの試作品を持参して相談される方、お弟子さん方と数名でお見えになった支部長先生等、間が途切れることなくスムーズに下見が続きました。今年も30分おきに予約制で予定が組まれ、本部内は常時活気に満ち溢れていました。また出来上がり作品の表具についての相談などは、提出書類の最終確認の際に書研展係が適切に対応していました。会員皆様のご協力により昨年とほぼ同数の出品が見込まれます。2月9日(金)の締切りまであと1か月足らずです。より良い作品にするために更に書き込み、5月の展覧会には素敵な作品が会場に並ぶことを期待しています。 | ||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||